开篇故事:买电还是买发电厂?

在工业时代,企业要么自己建电厂,要么从电网买电。

建电厂成本高,但掌握自主权;从电网买电灵活,但要依赖外部供应。

算力中心的商业模式,和电力产业极其相似:

有的企业选择自建算力中心;

更多企业选择向云厂商“买算力”。

这背后,正孕育出一个庞大的 算力产业生态。

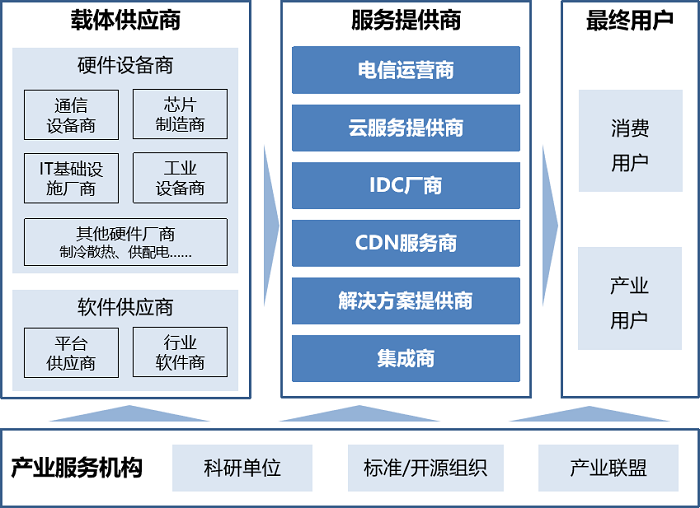

一、谁在卖算力?

云计算厂商

阿里云、腾讯云、华为云、AWS、Azure。

提供 IaaS(基础设施即服务),用户可以直接按需购买算力。

硬件厂商

NVIDIA、AMD、华为昇腾、寒武纪。

卖“算力芯片”,是产业链上游的关键。

运营商

中国移动、中国联通、中国电信。

利用网络优势,布局全国算力调度。

地方政府 + 产业园区

通过“东数西算”,打造区域算力枢纽,形成地方经济新动能。

二、谁在买算力?

AI创业公司

大模型训练、AI推理,GPU需求量爆炸。

典型案例:OpenAI 使用上万张 GPU 训练 GPT。

互联网平台

搜索、短视频、电商推荐,都需要海量算力。

金融行业

风控、量化交易、智能投顾,要求实时算力支持。

工业与科研

智能制造、自动驾驶、药物研发、天文模拟。

未来,几乎所有行业都会变成“算力用户”。

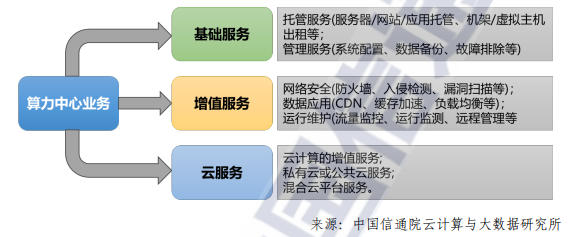

三、算力中心的盈利模式

租赁模式

类似云计算:用户买“算力时长”,像租服务器。

适合中小企业,灵活低门槛。

订阅模式

企业长期签约,按月/年订阅算力资源。

稳定、可预测。

算力超市模式

多家厂商共享一个算力平台,用户像买电一样,随买随用。

正在成为未来趋势。

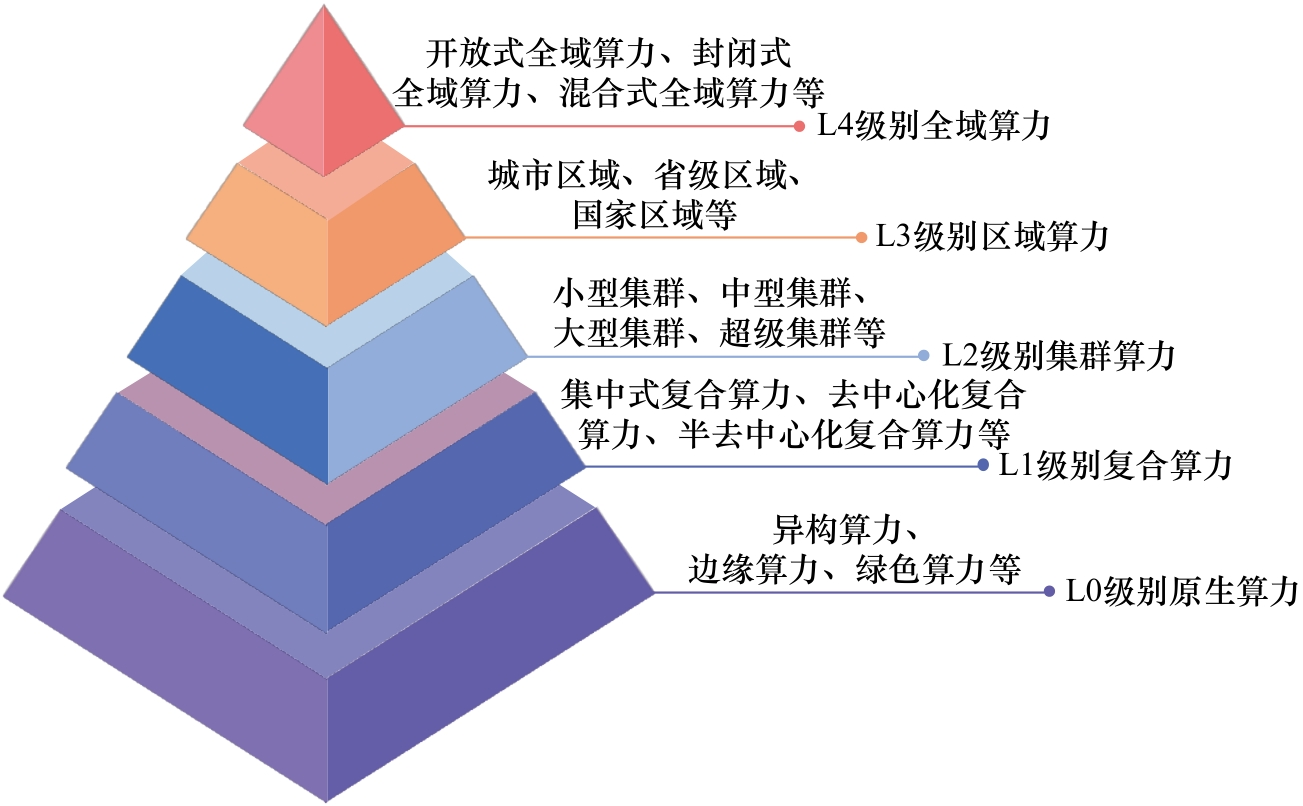

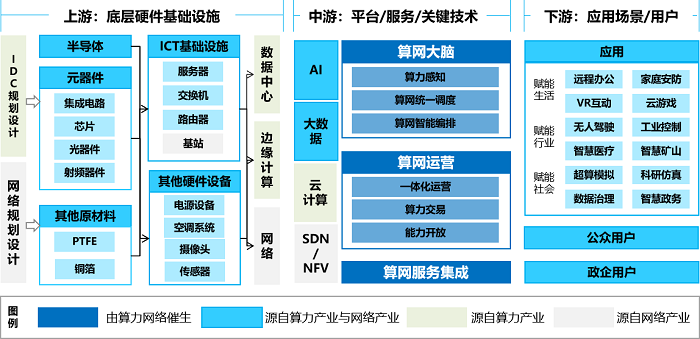

四、算力产业链全景

上游:芯片(GPU/CPU/NPU)、服务器厂商(浪潮、新华三)。

中游:算力中心建设与运营(云厂商、运营商、地方政府)。

下游:AI公司、互联网企业、科研院所、工业用户。

这是一条 万亿级产业链,任何环节都有可能孕育巨头。

五、案例对比

AWS(亚马逊云):全球最大“算力超市”,靠云服务支撑市值。

华为云昇腾集群:打造“中国AI算力底座”,兼顾国产化与产业安全。

中国移动算力网络:用“算力网络”概念,把全国节点连接成“一张网”。

无论是互联网巨头,还是电信运营商,都在争夺算力入口。

六、结尾升华

算力中心不仅是技术设施,更是 新的经济模式:

它像电力一样,支撑整个社会运转;

它像互联网一样,催生无数新产业;

它像石油一样,成为未来的战略资源。

一句话总结:

算力商业化,正在从“技术红利”变成“社会必需品”。

下一讲,我们将迎来本系列的收官之作:未来十年,算力的走向与国家竞争力。