🧠 你以为你在用逻辑做决定,其实你只是在用本能安慰自己。

认知偏差:理性人类的“内建BUG库”。

一、什么是认知偏差?理性并非默认选项

认知偏差(Cognitive Bias)指的是我们在感知、记忆、判断、决策过程中系统性偏离客观现实或逻辑的心理倾向。

不是偶尔出错,而是系统性地出错。

你不是不够聪明,你只是大脑默认使用了错误的捷径(Heuristic)。

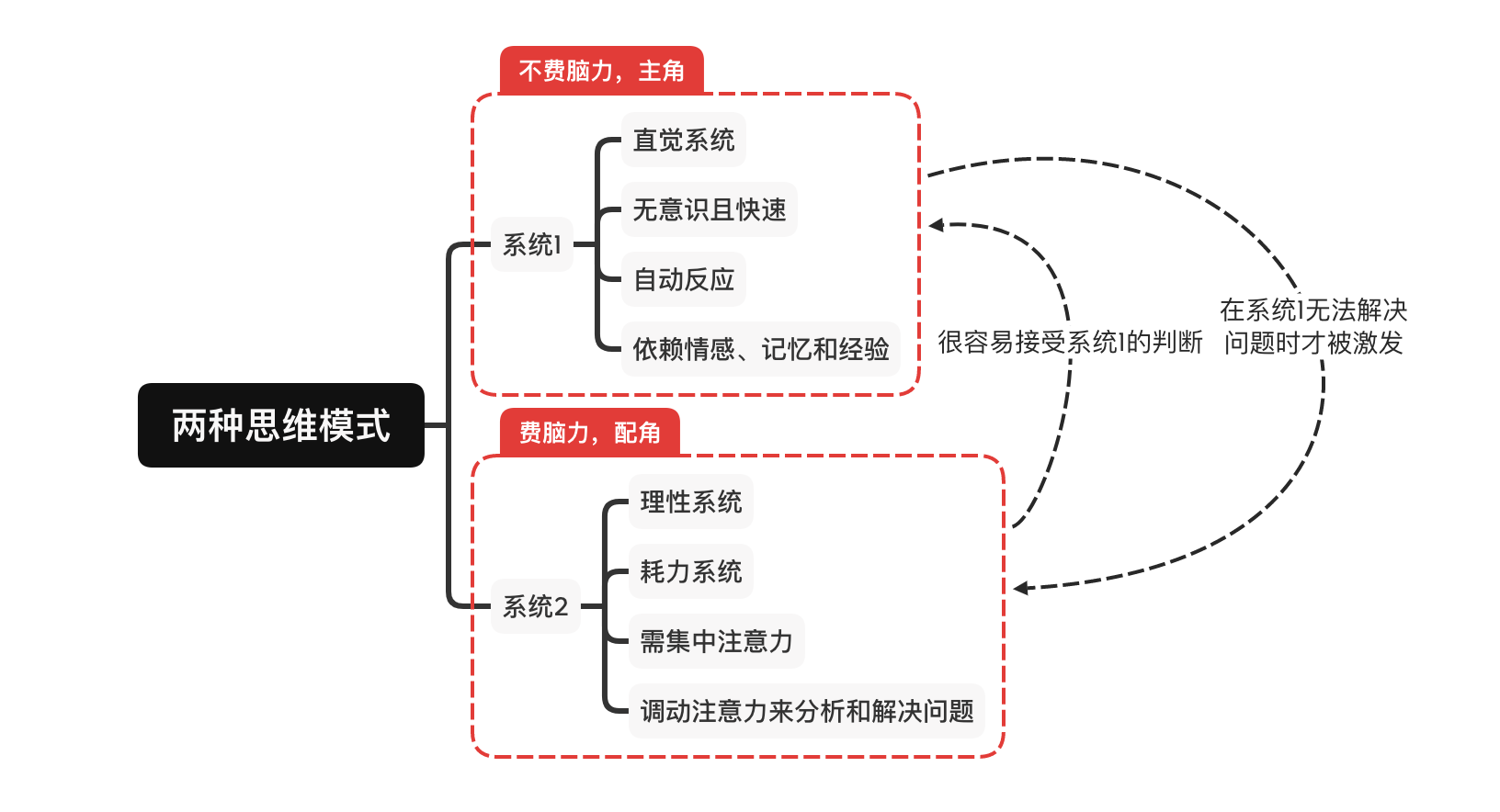

二、为什么大脑要“出错”?因为它想“省事”

人类进化出的思维方式,是为了在复杂环境中快速反应、迅速判断、低成本生存。

认知偏差是这些“快捷处理机制”带来的副作用:

✅ 好处:快速、节能、直觉型反应

❌ 代价:情绪化、以偏概全、对事实视而不见

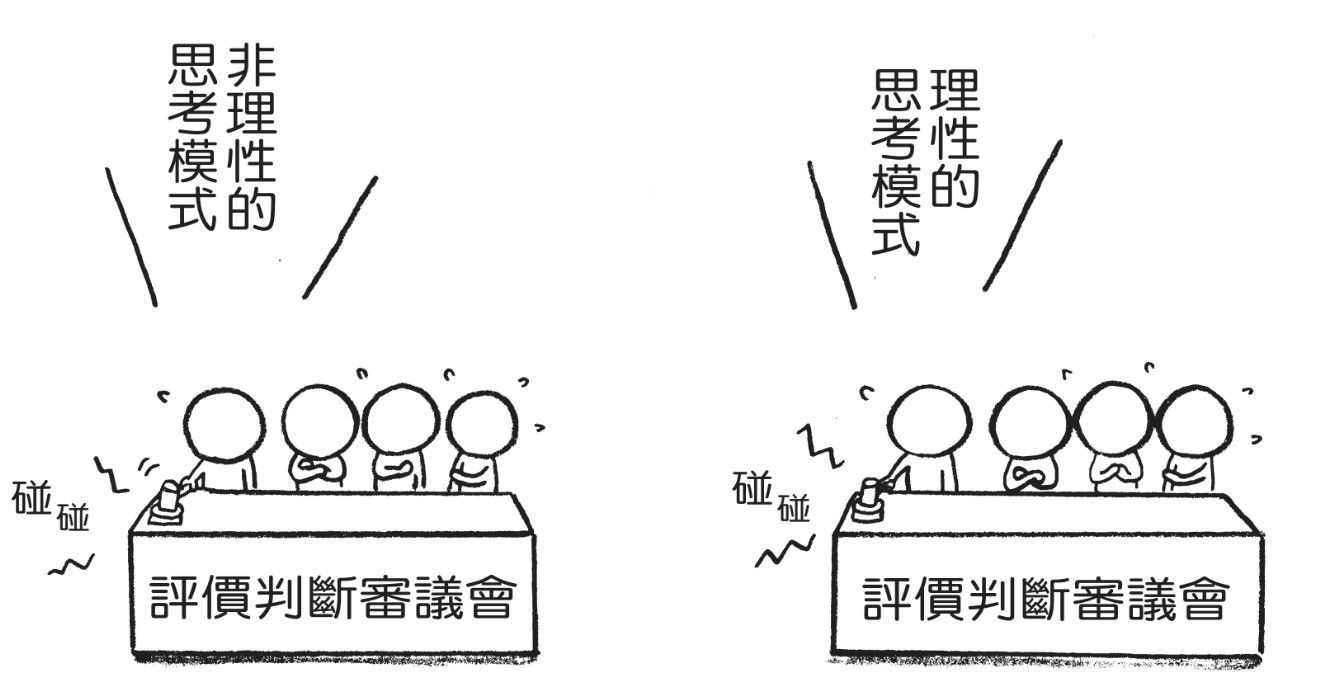

📌 想要更理性,第一步是:了解我们“非理性”的模式。

三、认知偏差的四大类型框架

四、15个高频认知偏差及生活中的真实例子

1. ✅ 确认偏差(Confirmation Bias)

只寻找支持自己想法的信息,忽略反例。

看新闻只看自己立场,朋友圈全是同温层。

2. ✅ 锚定效应(Anchoring Bias)

第一个信息点会严重影响判断。

先标“原价999”,让你觉得“499好便宜”。

3. ✅ 损失厌恶(Loss Aversion)

我们对“损失”的痛苦比“获得”的快乐大得多。

为了避免亏100元,你宁愿放弃可能赚200元的机会。

4. ✅ 沉没成本谬误(Sunk Cost Fallacy)

已经付出的时间/金钱/情感让我们“舍不得退出”。

明知电影很烂,还是坚持看完:“都买票了。”

5. ✅ 代表性偏差(Representativeness Bias)

以貌取人、以小见大、忽略统计概率。

一个程序员戴眼镜 → 他一定内向且逻辑好?

6. ✅ 可得性偏差(Availability Heuristic)

越容易回忆的事情,越被认为越常见或越重要。

听说飞机失事就觉得坐飞机很危险(其实远比开车安全)。

7. ✅ 基本归因错误(Fundamental Attribution Error)

对别人的失败归因于“性格问题”,对自己则是“情况所迫”。

他迟到 = 他懒;我迟到 = 路太堵。

8. ✅ 自利偏差(Self-serving Bias)

成功归功于自己,失败归咎于外部。

考得好:我聪明;考差了:老师没讲好。

9. ✅ 过度自信偏差(Overconfidence Bias)

人们常常高估自己的知识、判断力或控制力。

95% 的司机都认为自己“技术比平均水平好”。

10. ✅ 选择支持偏差(Choice-support Bias)

选定后更倾向于认为自己选得“对”。

买完新手机后狂安利它,哪怕客观上不如别款。

11. ✅ 现状偏好(Status Quo Bias)

宁愿保持原样也不愿尝试变化。

明明更优方案存在,却坚持“我们一直都是这么做的”。

12. ✅ 幸存者偏差(Survivorship Bias)

只看到“成功者”,忽略失败者的沉默。

看马云、贝索斯成功就创业,却忽略99.99%创业者已倒闭。

13. ✅ 峰终效应(Peak-End Rule)

我们对经历的记忆由“最高潮+结束”决定,而非整体平均。

一个度假全程美好但最后航班误点,会留下糟糕印象。

14. ✅ 光环效应(Halo Effect)

某人某方面优秀,就认为其他方面也好。

他长得帅,肯定也有能力?未必。

15. ✅ 后见之明偏差(Hindsight Bias)

事后总觉得“一早就知道了”,其实是事后加工。

事情发生后说:“我早就觉得会这样。”

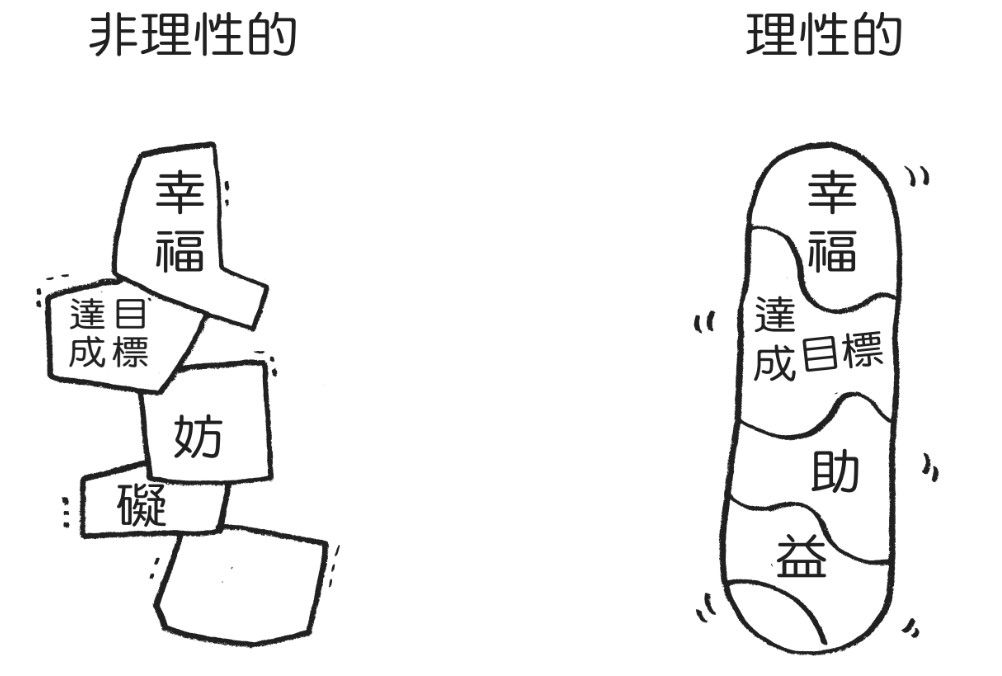

五、认知偏差是如何影响我们的决策和行为的?

📌 认知偏差就像“心智暗流”,在你未察觉时默默改变了你的选择。

六、如何对抗认知偏差?六大实用策略

✅ 1. 养成“反思性思维”

遇事问自己:“我是不是只在找我想要的答案?”

✅ 2. 刻意换位思考

“如果我不是我,我会怎么评价这件事?”

✅ 3. 记录决策过程与假设

事前写下判断理由,事后复盘,避免后见之明。

✅ 4. 养成“反向提问”习惯

“我有没有可能错了?”

“这件事有没有别的解释?”

✅ 5. 借助外部意见,不闭环自证

让他人挑战你的想法,不陷入“信息茧房”。

✅ 6. 推迟决策,创造思维“冷却时间”

冷静期可以让大脑从“系统1(快思)”切换到“系统2(慢思)”。

七、结语:认知偏差不可避免,但可以被管理

“最可怕的偏差,不是你有偏差,而是你不知道你有偏差。”

认知科学的意义之一,就是帮我们:

看清思维的漏洞;

学会校准心智模型;

在不确定世界中做出更清晰、有意识的选择。

📌 你不必成为完全理性的人,但你可以成为比昨天更觉察的自己。