【制度的阴影】不是为了抱怨,而是为了提醒——

当规则被扭曲为利益的工具,当“为公”成了挡箭牌,

我们需要的不只是愤怒,而是能让光照进阴影的勇气。

他们说要“集体研究”,其实是集体逃避。

他们说要“形成共识”,其实是形成模糊。

他们说要“再开一次会”,其实是在为“不开工”争取时间。

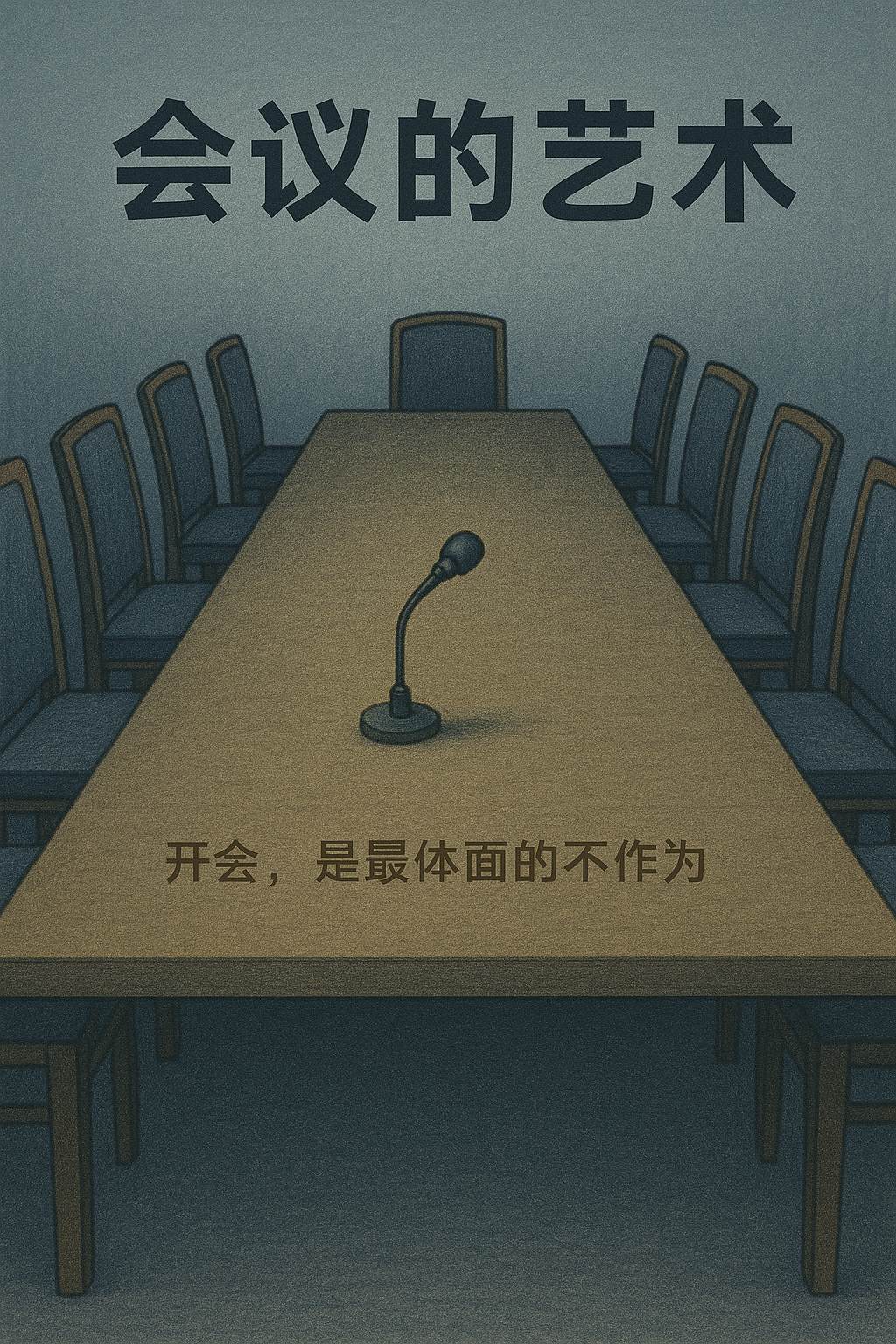

一|会议是现代官场最温柔的坟场

在很多单位,真正的决定从不在会议上做出,

会议只是掩埋决定的仪式。

一份文件从初稿到报批,

可能要经过“三次汇报、五轮征求意见、七次修改、八次专题会议”。

每一次“讨论”,都像一次轻柔的慢性死亡。

他们不是反对你,

只是让你“等等上级意见”;

他们不是否决你,

只是建议“再完善一下方案”。

💬 他们不拔掉电源,却能让一件事慢慢失去呼吸。

二|会议的真正功能:消解责任,制造安全

在会议桌上,

每个人都有发言权,

但没有人有决定权。

于是——

发言越多,决定越少;

记录越全,行动越慢。

会议是个奇妙的地方:

所有人都同意“要推进”,

但没人愿意签字“负责”。

这就是集体安全感的诞生地。

在这里,错误能被稀释,决策能被稀释,

连勇气,也能被稀释。

三|“研究研究”:最体面的搁置方式

没有哪个词比“研究研究”更有艺术性。

它既表示认真负责,

又能成功推迟一切。

方案复杂?“我们再研究研究。”

数据不全?“等研究完再汇报。”

领导没态度?“上会再研究。”

于是,一件能一周解决的事,

能被“研究”半年。

到最后,形势变了,计划自然作废。

⚖️ “研究”不是为了更懂问题,

是为了让问题自动过期。

四|“会议治国”:最不冒险的生存法则

为什么大家都爱开会?

因为会议是体制中最安全的避风港。

在会议上,

说太多的会被记笔记,

说太少的会被批“态度不积极”。

最聪明的做法,是说一堆对的话,却不说一句有用的话。

“会议治国”的精髓在于:

用讨论代替决策;

用共识代替责任;

用总结代替执行。

🧊 开会的意义,从来不是解决问题,而是证明大家还在“努力解决问题”。

五|沉默的人最危险,发言的人最安全

在某些会议上,你越认真,越危险。

如果你讲真话,

可能被贴上“情绪化”“不懂政治”的标签;

如果你保持沉默,

反而显得“稳重、成熟、懂全局”。

权力喜欢安静。

安静意味着可控,

意味着一切都在掌握之中。

于是,

会议成了表演场,

“态度”成了硬通货。

而真问题,被话筒轻轻掩埋。

六|普通人的困境:你以为在推进,其实在原地

很多基层人都有这种错觉:

“只要我们努力开会、反复讨论,就能推动问题。”

可现实是——

每一次会议,

都在削弱行动的力量。

没有人反对前进,

只是大家都在慢慢踩刹车。

而等会议纪要下发,时间已经过去几个月。

你再看开头那句话:“请尽快落实。”

这四个字,此时显得格外讽刺。

✳️ 金句精选

“每一次会议,都是问题的安葬仪式。”

“研究研究,是最体面的拖延。”

“会议不是为了决策,而是为了证明没有人该负责。”

“权力喜欢讨论,因为讨论永远不会出错。”

“最危险的不是反对,而是沉默的同意。”

当共识取代责任,真相就会被表决掉

会议,本应是思想碰撞的地方,

而不是责任稀释的舞台。

当“形式”取代了行动,

当“汇报”取代了落实,

当“研究研究”成了政治语言的万能胶,

我们就该问一句:

到底是谁在开会?

又是谁,被会议开掉了?