👁️ 你看到的是“世界本身”?还是大脑“允许你看到”的世界?

👂 你听到的是声音?还是大脑对频率的解读?本篇文章,我们将从认知科学视角,揭开“感知”的秘密。

一、什么是感知?它不是你以为的“看见”和“听见”

感知(Perception)是指我们通过感官获取外部信息,并在大脑中加工、解释和构建“主观体验”的全过程。

感知 ≠ 被动接收

感知 = 接收 + 加工 + 预测 + 构造

举个简单例子:

你“看到”一张人脸,其实是视觉系统快速识别出轮廓、五官、光影,然后大脑根据经验匹配“这是一张脸”,整个过程只有几十毫秒。

二、感知系统的“六大输入通道”

📌 大脑不是“接收器”,而是“解释器”。我们看到的、听到的、闻到的,往往并不是现实本身,而是大脑“翻译”后的版本。

三、感知不是如实还原,而是“主观建构”

1️⃣ 感觉是输入,感知是解释

感觉(Sensation):眼睛接收光线

感知(Perception):大脑识别“这是一张微笑的脸”

🧠 感知是有“偏见”的,它会参考:

你的过往经验(熟悉的面孔更容易识别)

当前状态(情绪会影响你看到别人是友善还是敌意)

环境线索(昏暗光线下你可能看错颜色)

2️⃣ 我们“看到”的,其实是预测 + 填空

现代认知神经科学提出:感知是一种“预测性加工”(Predictive Processing)。

大脑会提前预测“接下来会发生什么”,如果实际输入与预测不符,才会调整模型。

比如:

你在黑暗中看到一个模糊轮廓,**大脑会迅速推测那是“人”**而不是“垃圾袋”;

你听别人说话,即使漏掉几个词,大脑也会自动补全语义。

四、经典错觉案例:感知并不可靠

🌀 赫尔姆霍兹同色错觉

两个颜色看起来不一样,其实是一样的,因为背景光影影响你的感知。

🔊 麦加克效应(McGurk Effect)

你看到嘴巴发音“ga”,听到声音“ba”,你会感知成“da”——视觉与听觉的冲突影响了你“听”到的内容。

结论:感知不是“看到事实”,而是大脑“猜出最可能的事实”。

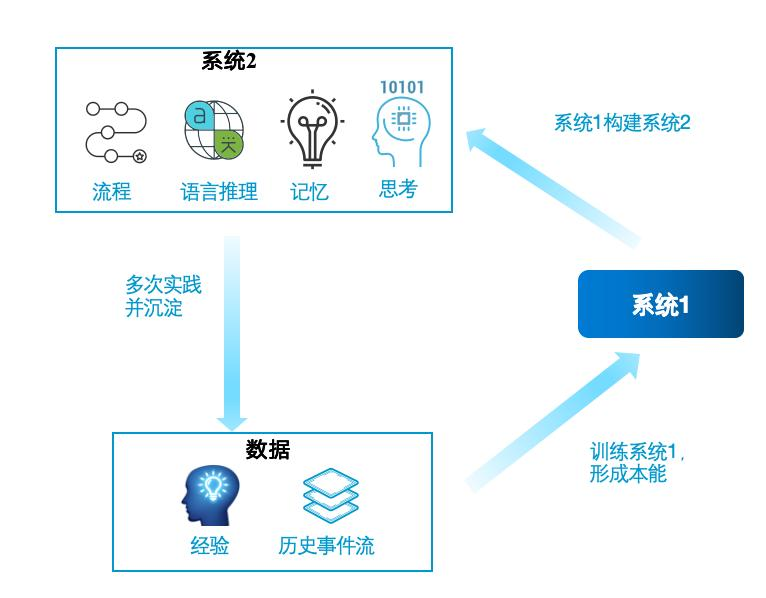

五、感知是如何形成的?认知加工的四大阶段

这套流程在几百毫秒内完成,但牵动整个大脑皮层和多个神经网络。

六、跨模态感知:五感并非孤立运作

我们的感知系统是协同工作的,称为跨模态感知(Cross-modal Perception)。

七、感知在生活和技术中的应用场景

八、我们可以训练感知力吗?

1. 注意力训练

感知的第一步是“选择”,通过冥想、专注训练提升对刺激的敏感度。

2. 感官分辨力提升

视觉训练:色彩识别、图形差异

听觉训练:音高分辨、环境音辨识

3. 跨模态练习

闭眼识物、听音识方位

味觉+嗅觉盲测提升食品辨别能力

感知是可以训练的,而训练的本质,是优化你的“大脑翻译器”。

九、结语:世界本无色,大脑赋予光影意义

你不是用眼睛看世界,而是用大脑在“解释”世界。

感知系统是认知的第一环——它决定了你看到什么、忽略什么,进而影响你如何思考、判断、决定与记忆。

学会理解你的感知系统,就能:

提升观察力与专注力

增强沟通与表达的清晰度

建构更真实、更敏锐的世界认知