一、被迫“开心”的时代

我们生活在一个必须积极的时代。

朋友圈要阳光、汇报要乐观、演讲要激情、

连抑郁都得配上“我会好起来的”标签。

有人难过时,会被劝“想开点”;

有人迷茫时,会被说“别太负能量”。

仿佛悲伤是错误的,焦虑是罪过的,沉默是病态的。

“你可以不快乐,但不可以让别人看到。”

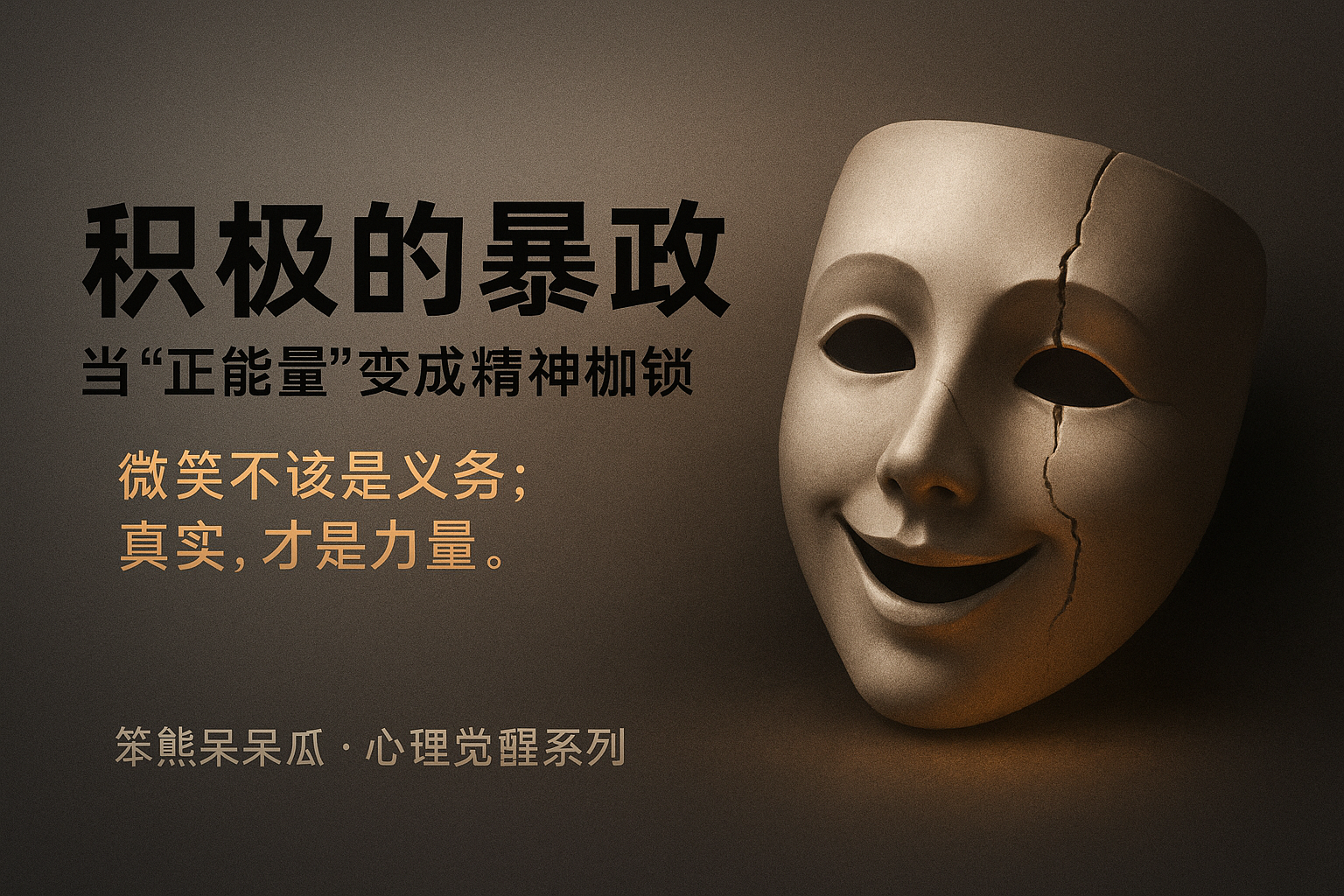

于是,我们戴上笑容的面具,在表情管理中消化自我。

二、“正能量”不是错,但被滥用了

正能量本意是积极向上、鼓励希望。

但在被资本、组织与舆论反复包装后,

它成了一种强制性的精神纪律。

在公司,“永远热血”的人最受欢迎;

在家庭,“懂事不抱怨”的人最被夸奖;

在社交,“乐观开朗”的人最不让人焦虑。

于是,“正能量”变成了一种筛选机制——

它筛掉了真实、压抑、脆弱、质疑,

也筛掉了情绪的平衡与人性的厚度。

“笑容越标准,灵魂越空洞。”

三、被正能量压垮的人

心理学家芭芭拉·赫尔德提出一个概念:

“积极思维的暴政(Tyranny of Positive Thinking)”。

当人被迫积极时,会形成两层心理撕裂:

外在层:表现平静、向上;

内在层:极度焦虑、空虚。

这种状态在现代职场尤为典型。

每天都要“充满激情”,

哪怕心里只剩“继续演”。

久而久之,你就不再知道自己是真快乐,还是被要求快乐。

四、假笑的代价

“积极的暴政”有三个典型后果:

1️⃣ 情绪麻木 —— 长期压抑后,感受力下降;

2️⃣ 关系疏离 —— 人与人只交流表面感受;

3️⃣ 自我瓦解 —— 开始厌恶那个“假笑的自己”。

“比抑郁更可怕的,是你连崩溃的勇气都没了。”

五、如何走出“积极的暴政”

💡 1️⃣ 允许自己不开心

悲伤、愤怒、焦虑、失望——这些都是情绪的正常温度。

正如光需要影,成长也需要低谷。

💡 2️⃣ 不做情绪绩效主义者

不要把“好心情”当成指标,不要害怕“负面”。

情绪不是KPI,允许自己真实表达。

💡 3️⃣ 建立“情绪弹性”

积极不是强颜欢笑,而是在糟糕中依然能恢复。

真正的力量来自接纳,而非掩盖。

六、真实,比积极更有力量

“不要再假装笑得很好看,

因为世界并不值得你时时微笑。”

真正的正能量,不是被动服从,而是主动选择;

不是强行阳光,而是理解黑暗后仍决定发光。

📌 笨熊呆呆瓜 · 心理觉醒系列

微笑不该是义务;真实,才是力量。