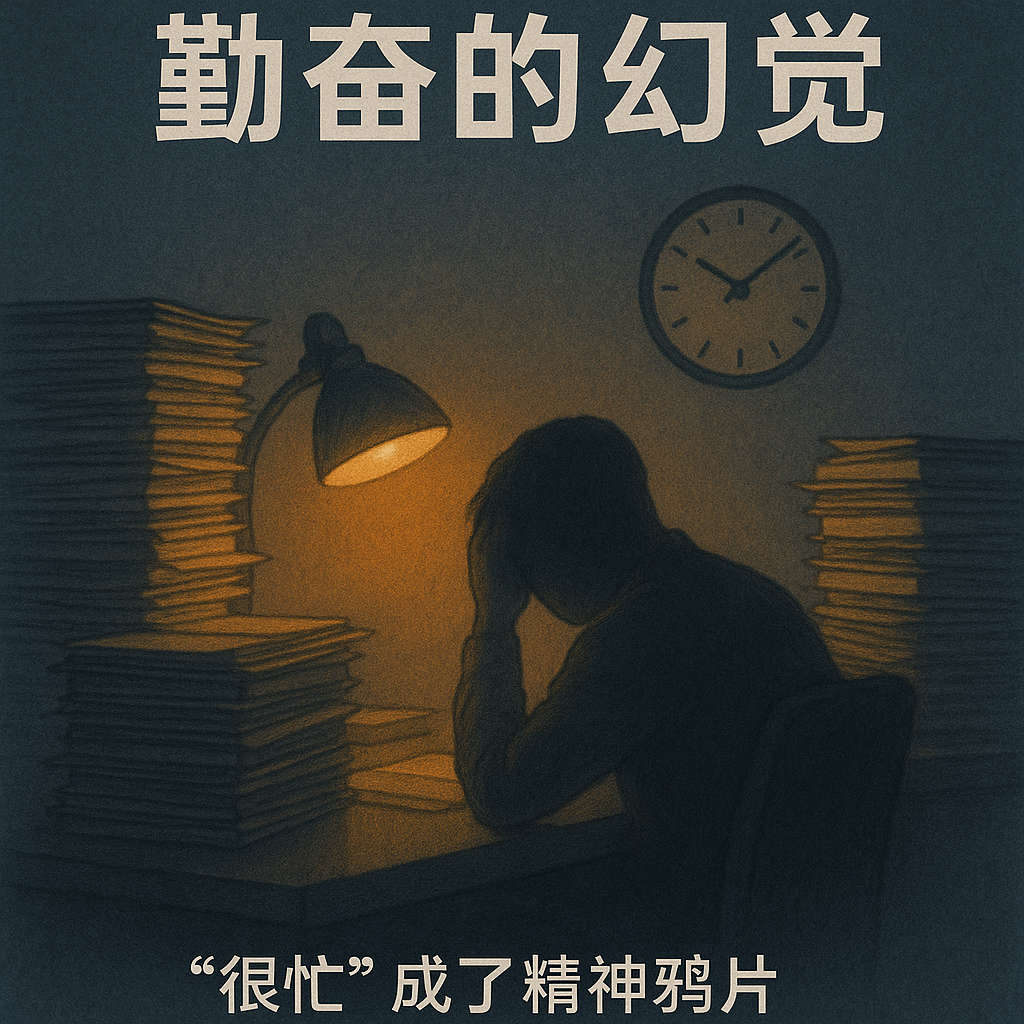

一、忙碌,是最安全的麻醉剂

我们这一代人最怕的,不是失败,而是“闲下来”。

每天早上睁眼:会议、汇报、待办、群消息、绩效指标……

在任务与Deadline的洪流中,我们像永不停止的螺丝钉。

可是,当夜深人静,你是否也会突然觉得:

“我整天都在忙,可好像什么都没变。”

那种空洞、漂浮的疲惫感,不是身体累,而是灵魂被掏空的安静。

二、勤奋,成了一种表演

勤奋,本该是热爱和目标驱动的力量。

但现在,它更像是一场集体表演:

朋友圈晒“凌晨一点还在努力”;

汇报会上强调“我们连夜完成任务”;

工作群里,每个人都在“卷”自己的存在感。

久而久之,我们学会了一个危险的信念——

“只要我足够忙,就不会被淘汰。”

于是,勤奋变成了一种焦虑的遮羞布,

我们用“任务完成率”来证明“我还有价值”。

三、虚假的努力,掩盖了真实的空虚

心理学上有一个词,叫生产性拖延(productive procrastination)。

意思是:人们用“看似有用的努力”逃避真正重要的事情。

比如:

你忙着改PPT,却从不思考项目的意义;

你研究工作流程,却不敢质疑方向是否正确;

你频繁加班,却无法回答:“我为什么而忙?”

这种忙碌,看似勤奋,其实是一种精神逃避。

我们害怕面对真实的无意义,于是用动作填补空白。

“假装有目标,是现代人最常见的自我麻醉。”

四、“勤奋幻觉”的社会陷阱

我们活在一个“勤奋即美德”的时代。

每个岗位都在赞美拼命,

每个考核都在衡量时间而非成果。

于是:

早到晚走成了“忠诚”;

无休无眠成了“上进”;

忙得没空思考,反而成了“模范”。

勤奋本该是智慧的燃料,

却在系统化的惰性中,变成了奴役的工具。

五、走出勤奋幻觉的三步

💡 1️⃣ 重新定义“有用的努力”

问自己三个问题:

这件事真能带来改变吗?

这项任务是谁的需求?

我的努力是否在强化无意义的循环?

💡 2️⃣ 学会“战略性偷懒”

不是懒惰,而是节制。

有时候,什么都不做,才有机会想明白“该做什么”。

💡 3️⃣ 建立“深度专注区”

每天留出30分钟不被打扰——

不看消息,不刷屏,不演忙。

你会发现,大多数焦虑都来自“被分散的注意力”。

六、真正的勤奋,是敢于停下来

“不停地奔跑,不代表你在前进。

有时,停下来,反而能看见方向。”

真正的勤奋,不是把时间填满,

而是让努力有意义。

📌 笨熊呆呆瓜 · 心理觉醒系列

“忙,不是价值;清醒,才是。”