【制度的阴影】不是为了抱怨,而是为了提醒——

当规则被扭曲为利益的工具,当“为公”成了挡箭牌,

我们需要的不只是愤怒,而是能让光照进阴影的勇气。

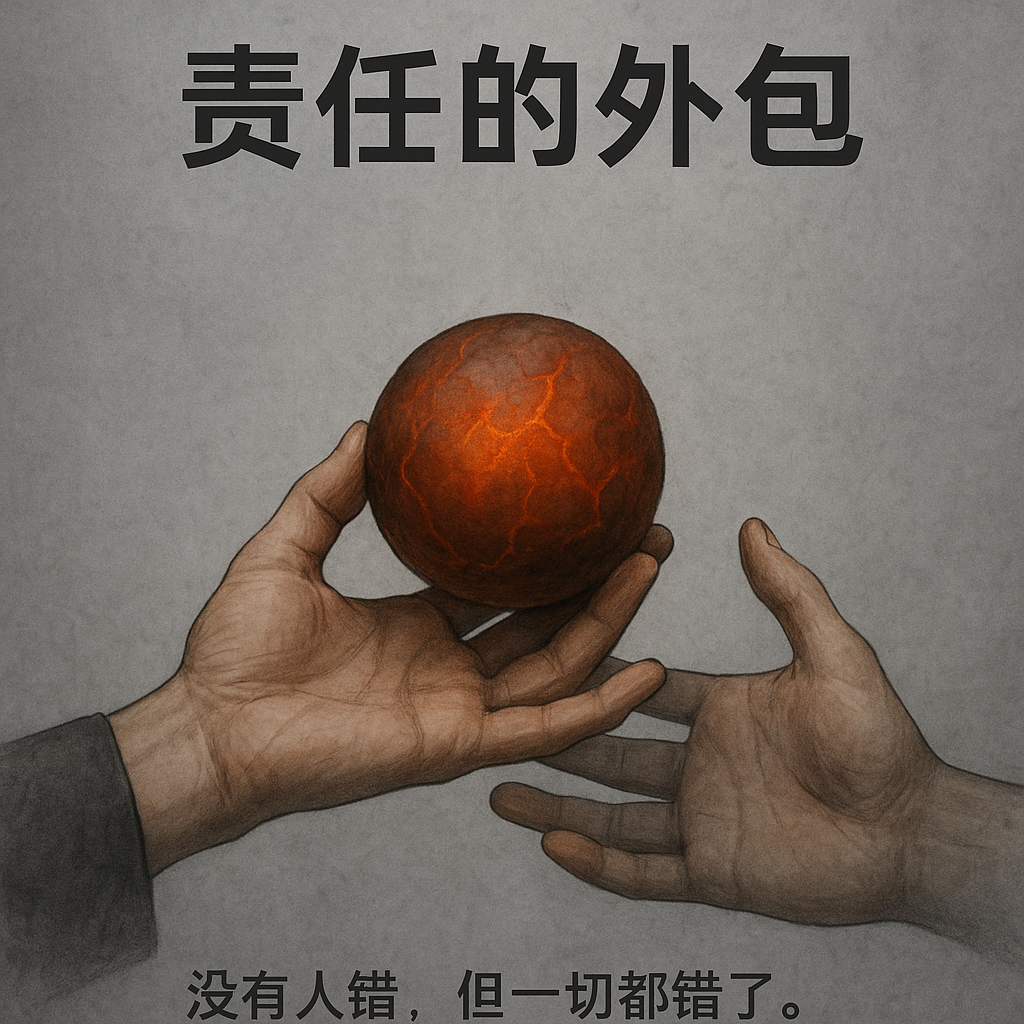

谁负责?——大家都负责。

那谁该挨骂?——没人该挨骂。

一切都有签字,一切都有会议纪要,

唯独没有人,真正承担后果。

一|“集体负责”:最完美的免责设计

“集体负责”这四个字,

看似严谨,实则模糊得体。

一旦问题出现,

它能在一秒钟内,把清晰的责任打成马赛克。

——有人决策,但那是“集体研究”;

——有人执行,但那是“联合行动”;

——有人失误,但那是“系统问题”。

这是官场最温柔的魔法:

让错误集体诞生,又集体消失。

于是每次事故、每次失败、每次延误,

都能堂而皇之地被总结为:

“工作中存在不足”“沟通机制需进一步完善”。

而真正该负责的人,早已坐在新岗位上,

继续“完善”新的沟通机制。

二|权力的分散,责任的蒸发

当权力被切成碎片,

每一片都有权力的好处,

却没有责任的重量。

项目出了问题,是设计有瑕疵;

设计没问题,是资金拨付慢;

资金到位了,是审批太久;

审批不批,是“风险控制不严”;

到最后,所有人都“尽职尽责”。

责任,就这样被拆分、稀释、漂白。

人人都只做一小部分,

没有人能为整体负责。

权力的碎片化,

就是责任的雾化。

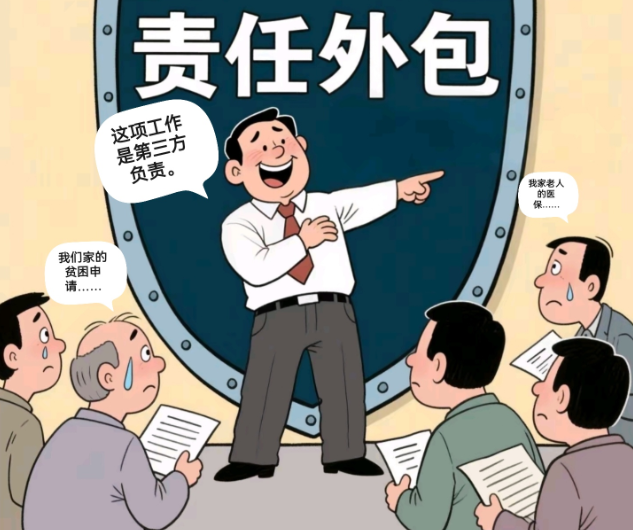

三|“层层负责”:从传达精神到传递锅

在每个文件的末尾,你都能看到这样的句子:

“请各部门高度重视,落实责任。”

这句话既严肃,又空洞。

因为落实责任的第一步,

往往是——把责任转交别人。

于是责任一路下行,从厅到局,从局到科,从科到人。

层层传递,层层稀释。

到最后,文件落实的不是任务,

而是推诿的体系。

“上面交任务,下面交解释。”

“人人重视,人人无事。”

四|“问责”成了剧本,而不是制度

每当事件爆发,

问责往往成了政治仪式。

先成立“调查组”;

再发“深刻反思通报”;

然后处理几个“直接责任人”;

最后用一句“汲取教训”结尾。

整个过程干净、漂亮、程序正义,

唯独没有实质改变。

因为问责并非为了真相,

而是为了稳定叙事。

让群众看到“已经处理”,

让上级觉得“态度端正”。

问责的尽头,是公文体的忏悔。

五|“免责文化”:不做错事的唯一方式,是不做事

在这样的环境下,

聪明人学会了一个生存法则:

宁可不做,也别做错。

做事有风险,不做最安全;

推进有责任,拖延最保险。

于是,执行者学会“程序上不出错”;

汇报者学会“文字上不冒头”;

领导者学会“态度上不犯错”。

所有人都在“谨慎”中消磨行动力,

最后连错误都变得温柔无害。

“没有人错,

因为没有人真正在干。”

六|普通人的无奈:在空白中承担代价

而在这一切的底部,

承受损失的,是普通人。

他们在延误中等结果,

在推诿中等答复,

在事故中等赔偿。

他们不懂“责任链条”,

他们只知道——

每个环节都有名字,

但每个名字都没责任。

“责任的终点,不是法院,也不是纪律处,

而是沉默。”

✳️ 金句精选

“最聪明的制度,是让所有人都对,又都没用。”

“权力可以分层,责任却不该稀释。”

“问责不是为了找出错的人,而是为了证明制度没错。”

“他们不怕出事,只怕承担。”

“没人错,但世界一点点变坏。”

当“负责”成了口号,没人再会负责

一个制度最危险的时刻,

不是它没有规则,

而是它的规则让人学会——如何不被追责。

当“集体负责”成了口头禅,

当“问责”成了形式,

当“反思”成了惯例,

真正被抛弃的,

不是一个岗位,

而是责任感本身。